accepted_hits.bam, junctions.bed, insertions.bed / deletions.bed というファイルができたとしましょう。

この3ファイルが何かについては前回説明しました。

TopHatは、コマンド実行時に指定したgtfファイルを使って、gtfに書かれている既知の転写配列情報から、Exon Junction を認識してマッピングしてくれるのです。

Exon Junctionを認識するということは、Fusion Geneも特定してくれそうです。

それは、Tophat-fusion というツールがあるのですが、また今度別のときに書きます。

さて、うまくマッピングされ、BAMファイルができました。

では次に、Samtools を使って、BAMファイルを染色体番号順にソートします。

これは後で必要になります。

samtools sort ./tophat_SRP003186_Control/accepted_hits.bam ./tophat_SRP003186_Control/sort_accepted_hits

samtools sort ./tophat_SRP003186_MCF7/accepted_hits.bam ./tophat_SRP003186_MCF7/sort_accepted_hits

samtools sort ./tophat_SRP003186_SKBR3/accepted_hits.bam ./tophat_SRP003186_SKBR3/sort_accepted_hits最後のアウトプットに.bam と書くと、出力が.bam.bam と2重拡張子になるので注意!

samtools index ./tophat_SRP003186_Control/sort_accepted_hits.bam

samtools index ./tophat_SRP003186_MCF7/sort_accepted_hits.bam

samtools index ./tophat_SRP003186_SKBR3/sort_accepted_hits.bam

拡張子.bai というファイルができるはずです。 これがインデックスです。

ついでにソートしたBAMファイルを、SAMフォーマットにしておきましょうか? 別に必要無いですけど、samtools に慣れていないひとは練習がてら。

ちなみにIGVは、SAMファイルも取り込めます。その際には、IGV-toolsでインデックスをつけるひつようがあります。

また、以前紹介した、SAM-Mate というWindows 対応のRNA-SEQ解析ツールは、SAMでないと受け付けてくれません、今のところ。

samtools view ./tophat_SRP003186_Control/sort_accepted_hits.bam -o ./tophat_SRP003186_Control/Control_sort_accepted_hits.samsamtools view ./tophat_SRP003186_MCF7/sort_accepted_hits.bam -o ./tophat_SRP003186_MCF7/MCF7_sort_accepted_hits.sam

samtools view ./tophat_SRP003186_SKBR3/sort_accepted_hits.bam -o ./tophat_SRP003186_SKBR3/SKBR3_sort_accepted_hits.sam

発現変動を見るには、Cufflinksのコマンドのひとつ、Cuffdiff というものを実行します。

ソートしたBAMファイル、既知トランスクリプトのGTFファイルの2つを使います。

cuffdiff -p 4 -v /Path_to_gtf/refGene.gtf ./tophat_SRP003186_Control/sort_accepted_hits.bam ./tophat_SRP003186_MCF7/sort_accepted_hits.bam -o ./cuffdiff/MCF7

cuffdiff -p 4 -v /Path_to_gtf/refGene.gtf ./tophat_SRP003186_Control/sort_accepted_hits.bam ./tophat_SRP003186_SKBR3/sort_accepted_hits.bam -o ./cuffdiff/SKBR3コントロール v.s. MCF-7、コントロール v.s. SK BR-3 の2つの比較ですね。

本当はリプリケートがあると良かったのですが、これはN=1です。

パラメータは単純にデフォルトで行っています。

唯一、CUPを -p 4 にしたことくらいでしょうか。

Cuffdiffのアウトプットファイルは地味で、タブ区切りテキストファイルができるだけです。

もちろん加工すればGenome Viewer上でも表示できますが。

FPKM tracking ファイルと、Differential expression 結果ファイルの2種類があります。

isoforms.fpkm_tracking: Transcript FPKMs

genes.fpkm_tracking: Gene FPKMs. 同じgene_idを持つトランスクリプトのFPKMの積算

(cds.fpkm_tracking: Coding sequence FPKMs.)

(tss_groups.fpkm_tracking: Primary transcript FPKMs)

2) Differential expression 結果ファイル: 各cuffdiffランごとに4ファイル

isoform_exp.diff: Transcript differential FPKM. gene_exp.diff: Gene differential FPKM.

(tss_group_exp.diff: Primary transcript differential FPKM)

(cds_exp.diff: Coding sequence differential FPKM)

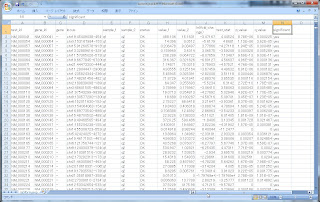

このうち、発現変動の結果ファイル、isoform_exp.diff をExcelで開いてみるとこんな感じです。

トランスクリプトのIDや名前、ポジション情報が先ずあり、そのあとHカラムくらいから、実際のカウンティングデータがきます。

- FPKMx: FPKM of the gene in sample x

- FPKMy: FPKM of the gene in sample y

- ln(FPKMy/FPKMx):The natural log (自然対数) of the fold change y/x

- test stat: FPKMの変動が有意であるかどうかの統計量

- p value: 補正無しの p-value

- q value: FDR-adjusted p-value

- significant:"yes" or "no" マルチサンプル比較の場合はBenjamini-Hochberg補正後、FDR-adjusted p-valueが、cuffdiffランのパラメータ --FDR (デフォルト:0.05)より小さい場合は、"Yes" 有意だとされる

Ratioは、自然対数のログ表記という点にご注意ください。

また、Excelはsignificant = Yes で絞り込んでいます。

こんな風にして、RNA-Seq の実験データから、発現変動の有意な遺伝子を解析することができるのです。

実際は、パラメータの調整などが必要ですが、感じはわかって頂けたと思います。

このあと考えられる操作は、

- 発現変動の有意だった遺伝子のポジション情報からBedファイルを作り、

- 先ほどソート済みのBAMファイルをGenome Viewerと一緒にとりこみ、

- ゲノム上で発現の変動と、マッピングの様子を同時に見る

ことでしょうか。 これはまた、Viewerに関する書き込みのときに詳しく説明します。

つづく